Сделав в 1996 г. компьютерную программу по метеостабилизации хронических заболеваний, я столкнулся с полным непониманием моего новаторства многими врачами. Отдохнув после многочисленных программных доводок, я понял, что дело не идет из-за двух проблем:

1. Многие наши врачи в своей работе еще мало пользуются компьютерами.

2. Вроде бы, понятная всем простым обывателям проблема влияния погоды на наше самочувствие, у нас врачей, в нашем научном образе мыслей не находит отражения. Происходит это потому, что под это дело в системе обучения не подведена фундаментальная теоретическая база. В конечном итоге многие врачи разбираются в этом деле не больше, чем обычные граждане. Мы, в общем, знаем, что любой организм подчиняется влиянию погоды, но насколько сильно, постоянно и специфично это влияние на внутреннюю среду организма нам неизвестно, хотя вопросы гелиометеотропных реакций человека у нас в стране неплохо изучены.

Особенно интенсивно эта проблема исследовалась в 70 – 80-е годы. В 1973, 1979, и 1983 годах проблеме медицинской гелиометеорологии в СССР были посвящены всесоюзные съезды. Также проводились республиканские конференции, отраслевые медицинские съезды, различные конференции и совещания, и как следствие - лучше всех современные научные представления о влиянии погодных факторов на здоровье человека были систематизированы нашими отечественными учеными - И.И. Никбергом, Е.Л. Ревуцким и Л.И. Сакали. Я пользовался исключительно их наработками, потому что более полного труда нигде не встречал. Конечно же, я рассказываю об этом с угла своего понимания данного вопроса, исходя из того, что наблюдал и поэтому не претендую на исключительность своего воззрения, оставляя читателю возможность сложить свою точку зрения. Возможно, что кто-то будет не согласен, но это будет его выбор, в котором я постараюсь не мешать.

В тексте я четко буду разделять свои комментарии с тем, что взял у разных авторов, подавая их более мелким шрифтом.

В конце работы находится приложение, в котором располагается важная справочная информации. Расположена она там, для того чтобы не мешала понять главную мысль, преподносимую мной читателю.

В своей работе на основании научных фактов, собранных и изученных, в основном вышеуказанными авторами я попытаюсь теоретически доказать исключительную важность этой проблемы в смысле неблагоприятного влияния отрицательных погодных факторов на организм в наше время – конец двадцатого начало двадцать первого века.

Я также думаю, что станет понятным один из основных механизмов срыва наших адаптационных возможностей и как следствие обострение или, возможно, начало развития хронического заболевания. Но самое главное - будет понятна новая, более эффективная тактика в предупреждении и лечении обострения основных хронических заболеваний.

УСТЕЛЕНЦЕВ А. Н.

ОЧЕРКИ ГЕЛИОМЕТЕОТРОПНЫХ КАТАСТРОФ

Глава первая

На обострение хронического заболевания или дизадаптацию здорового организма влияют две основные группы факторов: внутренние и внешние.

Внутренними факторами являются недостаток психологической культуры (неправильно реализованный стресс), нарушение биологической ритмичности, отчасти генетическая предрасположенность к тому или иному заболеванию, и отчасти конституция, возраст и пол.

Внешними факторами являются изменения окружающей нас среды: климатические, погодные, социальные факторы, различного рода физико-химические и биологические изменения (к последним относятся: ускорения, перегрузки, вибрация, действие высоких и низких температур, давления, звука, лазерное излучение, электротравмы, отравление выбросами промышленных предприятий, радиационное облучение, вирусные, бактериальные, прочие эпидемии, и другое).

Из внутренних факторов сейчас наиболее актуален недостаток психологической культуры, как следствие конфликта между наличными биологическими потенциалами человека и прогрессом техники. Он в значительной степени обуславливает современные особенности человеческого здоровья и требует отдельного обсуждения.

Также, является актуальным нарушение природных биологических ритмов, которые обеспечивают приспособление организма к внешней среде. Основной причиной нарушений является ситуация, когда экономические, социологические и технические факторы превышают темпы и уровни биологической адаптации (И.В. Давыдовский). Благодаря биоритмам происходит внутреннее развитие организма и повышение выработки устойчивости к воздействию факторов внешней среды, о чем отчасти пойдет разговор дальше.

Проблема погодных воздействий на человека тесно связана с одной из общих закономерностей происходящих в природе процессов - их периодичностью. Под биологическими ритмами понимают циклические, периодически повторяющиеся колебания интенсивности и характера биологических процессов и явлений. Предполагается, что биоритмологическая структура организма наследственно закреплена и большинство ритмов возникает спонтанно в онтогенезе. Биоритмы - важное звено в проявлении общего механизма адаптации.

На общий механизм адаптации влияют нарушения различного рода ритмических изменений организма. Эти адаптивные ритмы бывают: суточные, месячные, сезонные и годовые.

В наше время, ведущее значение имеет нарушение суточного (циркадного) ритма. Чуть меньшее, но тоже не маловажное значение имеют нарушения сезонного ритма.

В то время, когда формировалась физиология современного человека, жизнедеятельность активизировалась с рассвета и полностью заканчивалась с наступлением темноты. Зимой, когда день короток, человек лишь тратил накопленные за лето припасы, и его физическая активность была самой минимальной из всех сезонов года. Он жил в полной гармонии с природой - днем он тяжело физически трудился, ночью он плотно лежал. В то время у него снижались энерготраты организма, уменьшалась величина основного обмена, уряжался пульс, снижалось артериальное давление, уменьшался систолический и минутный объем крови, снижалось содержание сахара в крови, активизировались трофотропные процессы. Соответственно ночью у него минимально уменьшалась возбудимость коры головного мозга, мышечная сила и работоспособность. Сейчас же масштабы физиологического извращения таковы, что чуть ли не у 40% населения возможно резкое повышение артериального давления еженощно. Я бы не стал подробно останавливаться на этом, если бы не три обстоятельства:

1. Как я уже говорил, нарушение естественных ритмов является последствием современной НТР, значение которой сейчас нарастает в геометрической прогрессии.

2. Отрицательные факторы погоды особенно ярко проявляются в критические даты индивидуальных биоритмов (физического, эмоционального и интеллектуального циклов).

3. Многие хронические и некоторые острые заболевания имеют четкую сезонную зависимость. Так, например И.И. Марков выделяет 5 групп заболеваний:

· - с весенне-летним максимумом и осенне-зимним минимумом (фотодерматозы, пеллагра, пернициозная анемия и др.);

· - с летне-осенним максимумом и зимне-весенним минимумом (острые и хронические гастроэнтериты, колиты, сальмонеллез, дизентерия и др.);

· - с осенне-зимним максимумом (бронхиальная астма, острый нефрит, ангина);

· - с зимне-весенним максимумом и летне-осенним минимумом (авитаминозы, крупозная пневмония, туберкулез);

· - с осенним и весенним максимумом и летним минимумом (ОРЗ, бронхоэктатическая болезнь, эндокринные заболевания, гипертоническая болезнь, стенокардия, псориаз, и др.).

Здесь хочу заметить, что, например, для стенокардии на осень и весну приходится наибольшее количество дней с неблагоприятными погодными ситуациями, что в свою очередь определяет данную сезонность для этого заболевания. Мало того, есть даже разница в сезонном развитии «передних» и «задних» инфарктов миокарда. «Передние» локализации отмечаются чаще всего в марте-апреле, «задние» - в августе-сентябре. Вся эта вышеперечисленная сезонность характерна только для нашей (Европейской части бывшего СССР) климатической зоны, т.к., скажем, в южных штатах США и Египте максимум инфарктов миокарда приходится на летний период.

Из внешних факторов в настоящее время социальные факторы занимают одно из основных мест по дизадаптационному действию. К ним относятся: урбанизация (разрыв между биологической природой человека и современным образом жизни), глобальные катастрофы (войны, стихийные бедствия, развал экономической и политической системы) и др. В целом эта группа факторов наиболее изучена, т.к. по силе своего действия она довольно значительна, но действует на определенном промежутке времени, например, только некоторые годы или десятилетия и соответственно общество более ориентировано на корректировку этих факторов, как на более быстро преодолимые.

Климатические факторы тоже относятся к широко распространенным, и они тоже неплохо изучены.

· Климат диктует организму некоторые требования физиологического характера, которые в случае их игнорирования могут вредить здоровью;

· Климат обуславливает круг патогенных микробов в окружающей среде и клинические признаки вызванных ими болезней;

· В зависимости от климата выращиваются определенные сельскохозяйственные культуры, разводятся определенные животные и соответственно употребляется соответствующая пища. Таким образом, от климата в значительной степени зависит благосостояние, питание, образование и общее развитие людей, что тесно повязано с их здоровьем (А.Д.М. Брайсесон, К.А. Соутар, 1994 г.). Среди вредных климатических факторов отмечают проживание, например, в тропических странах (жара, повышенная влажность, слаборазвитая медико-санитарная служба), в странах северных широт (холод, неравномерное в течение года облучение ультрафиолетом, недостаток кислорода), в высокогорных странах (недостаток кислорода, холод, понижение атмосферного давления).

Любую местность условно можно разделить на местность с умеренным и экстремальным климатическим воздействием.

Однако самым распространенным, но менее известным и соответственно менее корректируемым, остается погодный (гелиометеопатологический) фактор. Самым распространенным он является потому, что далеко не все население нашей планеты воюет, страдает от экономических бедствий или проживает в зоне с экстремальным климатическим воздействием, а вот атмосферная и гелиогеофизическая среда охватывает все живое Земли и малейшее изменение её касается всего за исключением, разве, что могильного мрамора. По силе воздействия он не так ярко выражен, как социальные факторы, но сопровождает человека всю его жизнь подобно льву, проживающему рядом со стадом антилоп и систематически отбирающего себе очередную ослабевшую жертву.

Особенно погодный (гелиометеотропный) фактор становится актуальным, как я уже говорил, в современное время. Обусловлено это одной причиной - возрастанием роли научно-технического прогресса.

С одной стороны, научно-технический прогресс уничтожает изнурительные, немеханизированные формы труда, создает средства защиты от ряда болезней, способствует увеличению продолжительности жизни, улучшению здоровья людей, все более полной реализации способностей значительных контингентов населения. С другой стороны, происходит нарастание обратных явлений: обнаруживаются значительные вредности, связанные с интенсивным ростом загрязнения окружающей среды, нарушением экологического равновесия, снижении уровня физических нагрузок и возрастанием психоэмоционального напряжения.

Как я уже отмечал, актуальность погодного фактора в наше время обусловлено тем, что некоторые последствия НТР значительно повышают гелиометеочувствительность организма. Очень важными последствиями НТР, в смысле влияния на повышение гелиометеочувствительности, являются следующие:

1. Ускорение всех демографических процессов и изменений в состоянии здоровья за короткий промежуток времени (несколько десятилетий), связанное с общественно политическим и социально-экономическим развитием населения мира, обусловленных, как было выше сказано, научно-техническим прогрессом и кардинальным изменением образа жизни привело к тому, что в развитых странах сложился новый тип патологии:

· - определился ряд заболеваний, имеющих высокий уровень распространенности и являющихся одной из главных причин смертности населения – в частности заболевания, сердечно-сосудистой системы. Только в 1967 г. число умерших от гипертонической болезни и атеросклеротического кардиосклероза по сравнению с 1960 г. увеличилось вдвое (Г.И. Косицкий). В наше же время в Украине, как и в странах СНГ, повышенное артериальное давление отмечается у 44% населения, что, по-видимому, еще не является пределом;

· - выделилась группа важных, но ранее редко встречавшихся заболеваний: болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета, аллергические расстройства, а также глаукомы, врожденные аномалии, некоторые болезни крови и др.

· - изменился характер течения привычных заболеваний, особенно хронического типа патологий, появились трудно диагностируемые, стертые, атипичные формы с увеличением латентного периода, т.е. происходит сплошная хронизация патологии;

· - наметилось увеличение множественной патологии (множественные причины смерти, сочетание различного рода заболеваний у одного лица, отклонения комплексного характера от физиологических норм);

· - произошло ускорение физического развития подрастающего поколения (акселерация), отмечается увеличение дисгармоничности физического и психического развития. Изменение образа жизни, питания, адинамичность привели к увеличению доли лиц с избыточной массой тела и соответствующему влиянию на здоровье населения.

2. Произошло резкое увеличение доли городского населения, изменение характера труда, занятого в производстве, увеличение доли грамотного населения.

В настоящее время процент городского населения по развитым странам составляет не менее 70%, что понятно без всяких комментариев.

Характерными особенностями современного производства являются - повышение темпа труда, его отчетливо выраженный эмоциональный характер, уменьшение доли физического труда в результате механизации и автоматизации производства, снижении двигательной активности;

3. Увеличилось количество нервно-психических расстройств.

Усложнение эмоциональной жизни современного человека, способствуя формированию высоко возбудимого подкорково-коркового комплекса, подчас не контролируемого корой, часто приводит к патологическим результатам, особенно в случае неправильного реагирования на стресс.

Нервно-психические напряжения, различающиеся в условиях городской и сельской жизни, могут объяснить более высокую заболеваемость и смертность от ишемической болезни сердца населения столичных и крупных городов (Т.В. Карсаевская, А.Т. Шаталов,1975). Если в начале ХХ века основными причинами смерти были туберкулез и пневмония, то в настоящее время наибольшую угрозу представляют сердечно-сосудистые заболевания, рак и нервно-психические расстройства (Ю.П. Лисицын,1987 г.);

4. Произошло увеличение продолжительности жизни населения.

По данным Организации Объединенных наций, в 1950 г. в мире проживало около 200 млн. лиц в возрасте 60 лет и старше. К 1975 г. это число возросло до 350 млн. По прогнозам ООН, к 2000 этот показатель должен был быть около 590 млн., а к 2025 г. превысит 1100 млн., т.е. увеличится по сравнению с 1975 г. на 224 %. Более 80% всех случаев смерти от сердечно-сосудистых болезней приходится на людей 60 лет и более. Таким образом, постарение населения самым активным образом влияет на структуру его смертности и заболеваемости, усиливая значение хронизации патологии;

5. Повысился уровень загрязнения атмосферы. Хочу отметить, что неблагоприятные погодные условия могут еще и отрицательно влиять на уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий и автотранспорта.

Все выше сказанное только объясняет резкое повышение гелиометеочувствительности населения в настоящее время, но влияние погоды человеческий организм испытывал и пятьдесят, и сто тысяч лет назад. Только тогда он беспрекословно подчинялся её влиянию, мало того, он заранее чувствовал ее изменение и готовился к ее переменам, как любой другой зверь. Погода для него была частью высших, обожествляемых сил. Для него не было лучшего праздника, чем ясный солнечный день, дающий возможность достать себе пропитание, отбиться от враждебных набегов или обустроить свое жилище. Т.е. до всей нашей урбанизации и эры экологического загрязнения погода определяла поведение человека - чем сильней было раздражающее действие погоды, тем меньше была физическая активность первобытного человека. В ливень или метель он грелся у очага, а не занимался охотой и не воевал. С того времени наша физиология мало изменилась, а в век урбанизации мы вообще перестали придерживаться тех правил и стали рассчитываться инсультом, инфарктом, и в конечном итоге жизнью, внешне, казалось бы, здоровых людей. А ведь это не война и причины эти предотвратимы, но современная цивилизация нас крепко держит в своих революционных руках.

Медицина не относится к точным наукам, однако оценить степень зависимости состояния нашего организма в условиях изменения атмосферных и гелиогеофизических факторов – основных условиях существования всего живого на Земле, все же мы в состоянии. Прежде, чем перейти к анализу деталей, считаю необходимым остановиться на общих вопросах, объясняющих степень этой зависимости. В основе любой науки лежит философия, без анализа которой трудно полностью понять суть явления.

Напомню некоторые основные исходные философские моменты естествознания.

Основным законом естествознания является закон сохранения материи. Вот суть этого закона - материя вечна, и ее количество во Вселенной неизменно. Материя не может исчезнуть бесследно или возникнуть из ничего. Следует иметь ввиду, что масса и энергия не могут существовать независимо друг от друга. Если от одного тела другому телу передается энергия, то вместе с этой энергией передается всегда и некоторая масса. Количество массы, передаваемое таким способом, может быть различным. Однако при передаче определенного количества энергии количество передаваемой массы не может быть меньше определенной величины.

Закон (принцип) сохранения энергии - это частный случай более общего закона сохранения материи. Закон (принцип) сохранения энергии - один из общих абсолютных законов природы. По этому закону энергия любого вида при любых материальных процессах претворяется в другие виды в равновеликих количествах. При взаимодействии материальной системы с внешним светом увеличение (уменьшение) энергии системы всегда равняется увеличению (уменьшению) энергии материальных объектов. Количественное сбережение энергии возможно в замкнутой системе, т.е. в такой, для которой ее взаимодействие с внешним светом можно пренебречь. Этот закон доказывает единство света и единство всего движения во Вселенной.

Отсюда следует, что «любое эмоциональное, физиологическое, физическое или химическое воздействие (будь то радость, печаль, горе, волнение, болевое раздражение, изменение атмосферного давления, космической радиации, влажности среды, прием лекарства, даже безобидная, подчас незаметная физиотерапевтическая процедура и т.д.) может явиться толчком к выходу организма из состояния динамического равновесия, в котором он пребывает. Любое влияние или воздействие может оказаться «отклоняющим», или точнее сказать, «возмущающим».

Возмущающие воздействия вызывают изменения регулируемой величины, которые должны устраняться системой регулирования. Этот закон, сформулированный немецким физиологом Г. Дришлем, лежит в основе теории гомеостаза (гомеостаз - это, по существу, частный случай закона сохранения материи и энергии). По разным параметрам границы гомеостаза бывают жесткими и подвижными, меняясь и варьируя в зависимости от индивидуальных, климатических, географических, сезонных условий. В процессе усиления или ослабления регуляторных механизмов они могут меняться - расширяться или суживаться. Выход из границ гомеостаза совершается неодинаково у разных людей и, как правило, сопровождаются определенными патологическими явлениями (Г. Н. Кассиль, 1978)».

Все это известные врачам истины, но, к большому сожалению, на этих истинах и заканчиваются наши познания гелиометеотропных реакций человека, т. е. дальше общих положений в такой важной дисциплине мы не идем.

Как я уже говорил, И. И. Никбергом и соавторами в наиболее полном объеме собран и систематизирован мировой материал относительно влияния погодных факторов на состояние здоровья человека. Из подобранных ими материалов видно, что не только врачи, но и разного рода исследователи обращали внимание на воздействия погодных факторов.

Большой интерес для исследователей представляли физико-химические реакции, возникающие в биологических системах под влиянием гелиогеофизических факторов.

Д. Пиккарди (1951), Г. Бортельс (1954) и другие заметили, что опыты с гетерогенными неравновесными системами особо чувствительны и плохо воспроизводимы, что они, по-видимому, зависят от каких-то не учитываемых внешних факторов.

Д. Пиккарди (1967,1970) осуществил ряд экспериментов, в которых в качестве химического теста использована реакция гидролиза хлорида висмута. При гидролизе хлорида висмута в кислой среде возникает оксихлорид, через короткое время флоккулизирующийся и выпадающий в осадок. Было показано, что реакция зависит от солнечной активности и ускоряется при увеличении числа хромосферных вспышек.

Подобное отмечалось, например, с изменением концентрации свободного кальция в водных средах организма (Л. Д. Кисловский, 1971, 1982) и усилении окисления SH-групп (В. В. Соколовский, 1982), о чем детально будет упомянуто ниже.

Экспериментальное исследование жизнеспособности клеточного монослоя ткани почки человека и фибробластов эмбриона человека, а также особенностей роста перевиваемых тканевых культур в связи с динамикой индексов геомагнитной возмущенности и ММП выполнили В.П. Казначеев, Л. П. Михайлова, Н.Ф. Радаева и соавторы (1982). Они показали, что имеется определенная корреляция между феноменом дистантных межклеточных взаимодействий, а также других биологических процессов на клеточном уровне и параметрами планетарной и местной геомагнитной возмущенности, знака ММП и индексом солнечных вспышек.

Эти данные подтверждают и развивают результаты ранее выполненных наблюдений А.П. Дуброва, В.Ю. Стрекозы (1973) о влиянии ГМП на биологические процессы практически на всех уровнях.

Учитывая даже эти данные, можно предположить, что изменение погодных элементов влечет за собой изменения во всех без исключения биологических уровнях – от субмолекулярного до популяционного (популяции организмов), что доказывается нижеприведенными данными.

Научными исследованиями И.И. Никберга, Е.Л. Ревуцкого и Л.И. Сакали доказано, что около 40% лиц метеочувствительны (т.е. субъективно определяющие воздействие погоды), а в старших возрастных группах и среди больных ИБС, гипертонической болезнью, бронхиальной астмой, ревматизмом в любом возрасте 80% метеочувствительных. К тому же данными А.В. Мазурина и К.И. Григорьева (1977) показано, что, например, более 30% обострений язвенной болезни в году вызывается неблагоприятными погодными изменениями.

Чувствительность к погодным воздействиям широко распространена и для различных контингентов населения колеблется в пределах от 10% до 90% и более (Д. Ассман,1966; Н.М. Воронин,1969; Т.И. Андронова,1982,и др.).

Столь широкий диапазон метеочувствительности обусловлен различной степенью ее выраженности в зависимости от многих факторов: возраста, состояния здоровья, характера и тяжести течения основного заболевания и др. R. Duffi (1983) обращает внимание на высокую (более 30%) чувствительность к погоде практически здоровых лиц.

У детей метеочувствительность при различных заболеваниях колеблется от 10,6 до 61% (А.В. Мазурин и соавторы,1978).

По данным анкетного обследования, более 700 человек связь самочувствия с погодными условиями (метеочувствительность) отмечают в зависимости от возраста от 50% до 95% больных ИБС.

Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, редко бывающие на открытом воздухе, с частыми напряжениями эмоциональной сферы отрицательного характера, страдающие нарушениями обмена веществ и болезнями печени, чаще реагировали на изменение погоды. Городские жители намного метеочувствительны, чем сельские (64,5 и 28,1 % соответственно по данным Н.Я. Яковлева, 1971), т.е. метеочувствительность у городских жителей в 1,5 – 2 раза выше, чем у сельских.

Более 20% метеочувствительных больных отмечают подобную чувствительность у близких родственников, что свидетельствует о возможной роли наследственных факторов и генезе метеочувствительности и целесообразности специального изучения данного вопроса.

Что же касается таких стрессогенных заболеваний, как гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца, то по данным В.В. Ежевской (1968) и А.Д. Дахина (1965 и 1971) более чем 60 - 70% обострений этих заболеваний было связано с погодой.

Самочувствие и работоспособность также зависят от периода года. Наименее благоприятны в климатических условиях Киева март, апрель, октябрь, декабрь; наиболее благоприятные - май, июнь, сентябрь, июль, август (последние два при условии, что они не очень жаркие - температура днем не выше + 27 град С). Большинство больных хорошо переносят умеренно морозную погоду (-5-10 град С). В целом зимний и летний периоды переносятся легче, чем весенний и осенний.

Эти данные согласуются с нашими (И.И. Никберг,1971,1980) наблюдениями, показавшими, что в климатических условиях Киева на переходные периоды года приходится более 70% годовой совокупности неблагоприятных погод. Более 60% опрошенных больных ощущают предстоящее изменение погоды за сутки. При этом 20% больных вынуждены обращаться за неотложной и скорой медицинской помощью в связи с ухудшением самочувствия, обусловленного, по их мнению, неблагоприятной погодой, либо самостоятельно прибегать к дополнительному приему лекарств (гипотензивных, седативных, болеутоляющих).

Даже эти отрывочные цифры впечатляют, и только это должно сразу навести внимательного читателя на мысль - не является ли отрицательное воздействие погодных факторов одним из основных пусковых механизмов обострения современного патологического процесса? И если это так, то соответственно коррекция отрицательного воздействия погоды должна занять одно из главных мест в профилактических и лечебных мероприятиях сегодня. Теперь самое время вспомнить общеизвестные представления о погоде и рассказать, о её медицинской характеристике. Но все по порядку.

Глава вторая

Погоду можно определить как динамическую совокупность физических свойств приземного слоя атмосферы, регистрируемых в данной местности в относительно коротком временном интервале, обусловленную взаимосвязанным комплексом процессов, протекающих в атмосфере, подстилающей (земной) поверхности и в космическом пространстве.

Основными метеорологическими элементами погоды являются:

· - температура воздуха

· - атмосферное давление

· - влажность воздуха

· - облачность

· - атмосферные осадки

· - температура почвы

· - содержание кислорода в воздухе

· - атмосферное электричество

· - ионизация атмосферы

· - электрическое поле земли

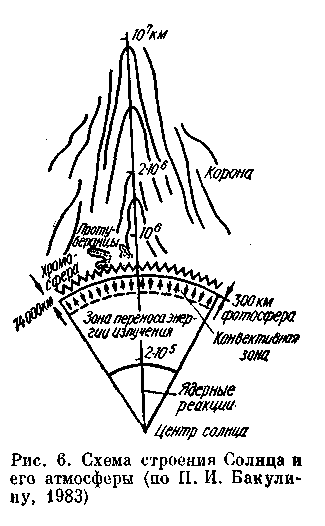

Также на нашу жизненную активность влияют некоторые гелиофакторы. Наиболее изученной является солнечная активность. Ее основными элементами являются:

· - солнечный ветер (истечение плазмы в межпланетное пространство)

· - поток радиоизлучений

· - солнечные пятна (факелы, хромосферные вспышки, протуберанцы и т.д.)

· - геомагнитное поле

Последние элементы особенно тесно связаны между собой, т.е. изменение одного из них - соответственно влечет адекватное изменение других.

Я не стану сейчас подробно рассказывать о каждом элементе (см. приложение), т.к. считаю своим долгом сделать акцент на проблемах влияния этих факторов на здоровье, т.е. дать их медицинскую характеристику. Отмечу только, что формирование и характер погодных условий и их изменчивость обусловлены, главным образом, атмосферной циркуляцией. Под атмосферной циркуляцией понимают систему воздушных течений, охватывающих атмосферу и осуществляющих обмен теплом и влагой и взвешенными в воздухе примесями между экваторами и полюсами. Основная причина циркуляции - наличие на земном шаре крупномасштабных областей повышенного и пониженного атмосферного давления, вследствие сложных процессов взаимодействия областей различного давления в низких и высоких слоях атмосферы и вращения Земли формируется общая закономерность планетарной циркуляции, при которой наши умеренные широты являются ареной интенсивных, часто меняющихся проявлений атмосферной циркуляции, обусловленных перемещением масс тропического и полярного воздуха.

По термодинамическим характеристикам различают теплые, холодные и нейтральные воздушные массы. При циркуляции воздушных масс одна из них смещает другую, образуя при этом зону атмосферного фронта и фронтальную массу. Атмосферный фронт представляет собой наклонную переходную зону между двумя различными массами тропосферы. Она наклонна, т.к. холодный воздух находится ниже теплого, и фактический угол наклона фронта составляет всего 0,5-10 град к горизонту. В зависимости от стадии развития различают теплые и холодные фронты. Средняя периодичность смены воздушных масс в умеренных широтах Европейской части бывшего СССР составляет 5-6 дней.

В зависимости от величины атмосферного давления различают атмосферное возмущение с пониженным атмосферным давлением и соответственно с большими меж - и внутри суточными перепадами давления, повышенной влажностью, осадками, снижением весового содержания кислорода, т.е. циклон и повышенным атмосферным давлением в атмосферном возмущении с соответственно сухой, с небольшими перепадами температуры и давления погодой, т.е. антициклон.

Я остановился на этих особенностях только потому, что это основа метеорологии и для составления медицинского прогноза необходимо знать, что понимается под метеорологическими терминами.

Для медицинской оценки погоды существуют много прикладных классификаций. Я считаю, что оптимальной является классификация И.И. Никберга и соавторов. Он выделяет три типа погоды: благоприятную, умеренно неблагоприятную и неблагоприятную. Хотя и в моей программе, и в нижеследующем повествовании типы погоды подразделяются на благоприятную, раздражающую и острую (как предлагал Н.Е. Введенский с целью оценки силы раздражения), смысл остается тот же, что и у И. И. Никберга - разница здесь только в терминологии. Критерии для классификации, я взял именно у И.И. Никберга и соавторов.

- Благоприятная погода (I-й тип по И.И. Никбергу).

Устойчивая внутримассовая погода преимущественно антициклонического типа.

Ровный ход метеоэлементов. Отсутствие фронтальных зон. Слабые восходящие токи воздуха.

Малая облачность (0-4 балла), отсутствие осадков или не более 5 – мм/сутки.

Межсуточный перепад атмосферного давления до 5 гПа, градиент падения его за 3 часа не более 1 гПа.

Межсуточный перепад среднесуточной температуры до 5 град С.

Относительная влажность 55-70%, скорость движения воздуха (ветер) до 5 м/сек.

Абсолютные значения температуры воздуха, атмосферного давления, абсолютной влажности, градиента потенциала ЭПЗ и других метеопоказателей в пределах плюс-минус 0,5 среднеквадратичного отклонения (σ) от местной климатологической нормы для данного периода года.

Колебание весового содержания кислорода не более плюс-минус 5 г/м куб.

Индексы СА W, S и др. менее 75% от среднего значения за предшествующие 30 суток.

Спокойное геомагнитное поле, амплитуда его суточных изменений до 50 ν, по склонению до 0,3 - 0,4 радиан. Коэффициент униполярности ионов (q) в пределах 0,3 - 1,5.

Отсутствие хромосферных вспышек и других проявлений активно-вспышечной деятельности на видимом диске Солнца в диапазоне от – 4 до + 2 суток относительно данного дня.

Индекс патогенности погоды, по В.Г. Бокше, Г.Д. Латышеву и Б.В. Богуцкому (1965,1980), по метеорологическим показателям от 0 до 9, суммарный (по метеорологическим и гелиогеофизическим показателям) - от 0 до 19.

По Г.П. Федорову с дополнениями Ю.А. Ажицкого (1963), Б.В. Богунского (1971) и др. сюда относятся комплексы погод преимущественно II - Y, IX - XI типов (см. приложение).

Для количественной оценки степени раздражающего действия погодных факторов на организм человека Г.Д. Латышев и В.Г. Бокша (1965) предложили общий клинический индекс патогенности погоды (I+), слагаемый из частых индексов, отражающих динамику погоды суток по температуре воздуха (t), влажности (h), скорости ветра (v), облачности (n), изменчивости атмосферного давления (∆P), температуры (∆t), показателей ЭМП (e) и ГМП (∆m), СА (∆S). Значение частных индексов патогенности приведены в специальных таблицах (В.Г. Бокша, Б.В. Богуцкий,1980).

Индекс патогенности для гелиофизических факторов I1= ie + i∆m + i∆S. Оптимальной считается погода при I1 = 0 - 19, раздражающей при I1 = 20- 49, острой при I1 = 50 и более.

Если данные о гелиогеофизических показателях отсутствуют, вычисляют индекс патогенности по основным метеорологическим показателям:

I2 = it + ih + in + i∆P + i∆t.

При этом приняты такие градации индексов метеорологических факторов (I2): оптимальная погода - I2 = 0 - 9, раздражающая - I2 = 10 - 24, острая - I2 = 25 и более.

При наличии гелиогеофизических и метеорологических показателей вычисляется I+:

I+ = I1 + I2.

Понятно, что этот тип погоды не требует никаких гелиометеокоррегирующих мероприятий, даже, наоборот, в это время можно без вреда уменьшить основную лекарственную нагрузку, увеличить объем и интенсивность выполняемых работ всем категориям больных и спортсменам.

- Раздражающий тип погоды (умеренно неблагоприятная (II-й тип) по И.И. Никбергу).

Умеренные внутри- и межсуточные изменения метеоэлементов. Возможны постепенная смена воздушных масс с разными термобарическими свойствами, прохождения малоактивных атмосферных фронтов.

Переменная нижняя облачность 5-8 баллов, осадки 8-20 мм/сутки, возможны непродолжительные грозы, метели.

Межсуточный перепад атмосферного давления 5-10 гПа, градиент падения давления 2-3 гПа за 3 часа.

Изменение температуры воздуха на 5-10 град С.

Относительная влажность 75-85%, усиление ветра до 6-12 м/сек, восходящих вертикальных токов воздуха.

Снижение весового содержания кислорода на 5-10 г/м куб, абсолютное его содержание летом менее 275-280 мг/м куб.

Отклонение абсолютных значений температуры, градиента ЭПЗ и других метеопоказателей в пределах от плюс-минус 1 до плюс-минус 1,5 (σ) местной климатической нормы. Изменение весового содержания кислорода не более 15 г/м куб.

Повышение СА до 25% от средних значений за 30 предшествовавших суток.

Слабые (до 1 балла) хромосферные вспышки. Смена полярности сектора ММП. Амплитуда суточных колебаний геомагнитного поля 50-100 ν, по склонению 0,4 - 0,8 радиан.

Индекс патогенности погоды, по В.Г. Бокше, Г.Д. Латышеву и Б.В. Богуцкому (1965,1980), по метеорологическим показателям 10 - 24, суммарный индекс 20 - 49.

По Г.П. Федорову с дополнениями Ю.А. Ажицкого (1963),Б.В. Богунского (1971) и др. сюда относятся комплексы погод преимущественно I, YI, YIII и XII классов.

С целью более избирательной коррекции мной в программе группа раздражающего типа погоды разделена на три подгруппы:

1) Слабораздражающий тип погоды с небольшим раздражающим действием. Большинство погодных элементов, этого типа являются оптимальными. Этот тип погоды требует небольших, как правило, неспецифических корректирующих мероприятий.

2) Раздражающий тип погоды, характеризующийся достаточно заметным напряжением адаптивных возможностей не тренированного организма и необходимостью коррекции у спортсменов высокого класса, находящиеся в периоде сверхинтенсивных нагрузок и больных тяжелой и средней степени тяжести.

3) Сильнораздражающий тип погоды, часть элементов которого имеют острые тенденции и в совокупности приближаются к острому типу. Этот тип погоды уже требует значительных корректирующих мероприятий всем категориям лиц, подверженных гелиометеорологическим влияниям.

- Острый тип погоды (неблагоприятная погода (III-й тип) по И.И. Никбергу).

Контрастное изменение синоптической ситуации, быстрая смена воздушных масс с разными термобарическими свойствами.

Сплошная нижняя облачность 8-10 баллов, значительные (более 20-24 мм/сутки) осадки. Возможны сильные грозы, метели.

Межсуточный перепад атмосферного давления более 10 гПа, градиент падения атмосферного давления более 3 гПа за 3 часа.

Активная фронтальная деятельность, сопровождающаяся резкими колебаниями метеопоказателей. Выраженный циклонический тип атмосферной циркуляции, ветер, осадки, грозы. Летом стойкое повышение температуры воздуха до 27 - 28 град С и более и относительная влажность более 75%.

Межсуточный перепад среднесуточной температуры на 10-15 град С, особенно при отрицательном градиенте падения атмосферного давления и резком повышении температуры зимой.

Относительная влажность более 85%, скорость ветра более 12 м/сек.

Падение весового содержания кислорода до 270 мг/м куб и менее. Падение весового содержания кислорода в воздухе более чем на 15 г/м куб.

Отклонение абсолютных значений температуры и других метеопоказателей от местной климатологической нормы более чем на плюс-минус 1,5 (σ).

Повышение СА более чем на 25% от среднего значения за 30 предшествовавших суток, хромосферные вспышки мощностью 2 балла и более, прохождение активно-вспышечных областей на видимом диске Солнца. Смена полярности сектора ММП, особенно с (-) на (+).

Амплитуда суточных колебаний геомагнитного поля более 150-200ν, по склонению более 1,0 радиан, изменение по сравнению с предшествовавшими сутками более чем на 50%.

Индекс патогенности погоды, по В.Г. Бокше, Г.Д. Латышеву и Б.В. Богуцкому (1965,1980), по метеорологическим показателям более 25, суммарный 50 и более.

По Г.П. Федорову с дополнениями Ю.А. Ажицкого (1963), Б.В. Богунского (1971) и др. сюда относятся комплексы погод преимущественно YII, XII, XIY и XY классов.

При остром типе погоды необходимо значительно снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, проводить неспецифические гелиометеокоррегирующие мероприятия, как больным, так и здоровым лицам. Проводить специфическую коррекцию больным различных степеней тяжести и спортсменам в периоде интенсивных нагрузок.

Для удобства компьютерного обсчета погодной ситуации ввиду невозможности повсеместного получения данных на все гелиофизические элементы, я применил унифицированную методику оценки основных широкодоступных показателей. К ним относятся:

· - межсуточный перепад среднесуточной температуры воздуха;

· - межсуточный перепад атмосферного давления;

· - облачность;

· - скорость ветра;

· - уровень кислорода в воздухе;

· - уровень геомагнитной активности;

· - уровень атмосферного давления;

· - наступление погодного фронта;

· - изменение обычной сезонной температуры (для лета и зимы).

Эти данные легко могут быть получены любым врачом в любом месте и соответственно быстро проанализированы. Смысл анализа состоит в том, чтобы по имеющимся изменениям погодных элементов определить степень их раздражающего действия на организм и далее внести необходимую коррекцию для стабилизации системы гомеостаза, т. к. в ответ на вышеперечисленные погодные изменения в организме развивается специфическая стресс-реакция. Смысл её состоит в следующем – чем резче изменения погоды, тем сильней изменения в организме и тем сильней задействованы компенсаторные возможности. Эта стресс-реакция может быть компенсирована, если организм здоровый и декомпенсирована, если больной. Выражается это от едва уловимых нарушений профессионального стереотипа поведения у здоровых людей до тяжелых обострений сердечно-сосудистых и иных заболеваний.

Глава третья

Погодозависимыми являются следующие заболевания: ИБС, гипертоническая болезнь, цереброваскулярная болезнь, облитерирующий эндартериит, хронические неспецифические заболевания легких, бронхиальная астма, ревматизм, гемморрагические заболевания, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические гастриты, заболевания почек и мочевыводящих путей, сахарный диабет, нервно-психические расстройства, глаукома, некоторые кожные заболевания

- Болезни сердца и сосудов.

У больных ИБС в дни с циклонами и грозами достоверно увеличивается число случаев внезапной клинической смерти в связи с фибрилляцией желудочков, достоверно повышается также процент случаев острой левожелудочковой недостаточности (И.Е. Ганелина с соавт.,1973,1975).

По данным обращений за скорой и неотложной Помощью (Ю.А. Алабовский и А.Н. Бабенко (1965,1969) Ставрополь) отмечено, что в 79% случаев инфаркт миокарда наблюдался при переходах погоды из одного типа в другой и лишь в 21% - при устойчивой погоде.

В основном инфаркт миокарда возникает при сочетании прохождения циклона с большими межсуточными и суточными колебаниями атмосферного давления.

Магнитные бури, и солнечная активность тоже вызывают заметные расстройства в организме. Так, например, замечено, что более 70% случаев смерти от инфаркта миокарда приходится на период 1 недели в окрестностях магнитной бури и лишь 27% - в спокойные дни. Чуть меньшее влияние оказывают хромосферные вспышки. Правда, здесь есть небольшая разница. Если при магнитной буре состояние иногда начинает ухудшаться до ее наступления, то при воздействии хромосферных вспышек - оно ухудшается на 2 - 3-и сутки после.

И.Е. Ганелина с соавторами (1973,1975) проанализировали данные о больных первичным крупноочаговым ИМ, наблюдавшимся в специализированном стационаре. Были выделены дни, характеризовавшиеся неблагоприятными метеорологическими факторами (глубокие циклоны с атмосферным давлением 742 мм рт. ст. и ниже, грозовые фронты), и прилегавшие к ним 2 дня. К неблагоприятным по гелиогеофизическими условиям отнесены дни с повышенной активностью ГМП (большие магнитные бури, а также дни с индексом Кр > 30) и прилегавшие к ним 3 дня (-1,+2), дни с высокой СА (все хромосферные вспышки мощностью 3 балла, так называемые протонные вспышки и периоды прохождения солнечных пятен вблизи экватора) и прилегавшие к ним 5 дней (-1,+4). Остальные дни условно отнесены к "хорошим". Среди больных, у которых ИМ развился в "хорошие" дни, летальность составила 12,5%. Среди тех, у кого ИМ возник в дни с циклонами и грозами и в дни геомагнитной возмутимости, этот показатель достиг 30,5 и 27% соответственно.

Математический анализ роли метеорологических факторов в патогенезе ИБС (Г.Г. Автандилов,1973) показал, что в дни с резкими перепадами метеорологических показателей происходит в 2-2,5 раза больше случаев смерти, чем в дни с нормальными метеоусловиями. По данным А.П. Соломатина (1973), максимальное число смертельных случаев от инфаркта миокарда (ИМ) и мозгового инсульта в день прохождения воздушного фронта и на следующий день после него (в эти дни смертность на 30-50 % выше, чем в другие). При этом среднесуточное количество случаев смерти примерно одинаково как в дни с повышенным, так и с пониженным атмосферным давлением. Увеличивается количество сердечно-сосудистых катастроф на 2-3и сутки после хромосферных вспышек, на 1-2й день после геомагнитных бурь.

А.И. Кочетов и Л.Г. Козырь (1976) пришли к заключению, что увеличение числа случаев ИМ происходит за 2 суток до магнитной бури и, особенно в день бури.

Я. Юшенайте с соавторами (1971) рассмотрели динамику вызовов скорой медицинской помощи Вильнюса за 5 лет по поводу стенокардии и на основании анализа 17259 случаев вызовов отметили, что в дни геомагнитных бурь их количество было на 25% выше, чем в магнитоспокойные. Более 70% случаев смерти от ИМ приходится на период 1 недели в окрестностях магнитной бури и лишь 27% - на спокойные дни. При этом на день бури и последующие 3-е суток приходится 37,5% смертельных исходов от ИМ в стационаре. Ц.Н. Славова (1970) рассмотрела свыше 7700 случаев смерти от ИМ за 3 года и отметила, что все годы смертность в дни геомагнитных бурь выше, чем в дни, когда их не было.

Влияние изменений активности импульсного ЭМП атмосферы и ГМП на клиническую картину заболевания и состояние коронарного кровообращения больных ИБС изучал В.П. Пяткин (1974), показавший, что ухудшение клинических показателей наблюдается за 2 дня до и через 2 дня после магнитного возмущения при амплитуде колебаний напряженности МПЗ более 75 гамм.

В.П. Колодченко (1971) по данным Киевской станции скорой помощи за 1963-1968 гг. и по данным всех клиник города за 1966 г. проанализировал соответственно 4847 и 1585 случаев ИМ. Было выявлено, что при хромосферных вспышках мощностью 2-3 балла, прохождении низкоширотных пятен через ЦМС и геомагнитных возмущениях наблюдается эффект накопления случаев ИМ, максимум которого приходится на 1-2й день после гелиофизического события.

Анализ 4023 случаев ОНМК в городах Среднерусской возвышенности за 11 лет показал увеличение их частоты в связи с геомагнитными бурями. Величина прироста заболеваний ИМ зависит от скорости и внезапности изменения гелиогеомагнитных факторов. Резкое увеличение частоты гипертонических кризов при внезапных значительных вариациях напряженности ГМП (60 % в сравнении с предшествовавшими сутками) отмечает В.Г. Бардов (1976).

Связь между сердечно-сосудистыми катастрофами, хромосферными вспышками и геомагнитной активностью отмечают также Р.А. Сатпаева с соавторами (1983) и др. авторы. В год максимума СА (1970) число вызовов скорой медицинской помощи в связи с ИМ и стенокардией на 1000 человек было соответственно в 3,5 и в 2,5 раза выше, чем в год минимума (1964).

Экспериментальное подтверждение влияния гелиомагнитных воздействий на течение ИМ приводят В.А. Артишенко с соавторами (1982), изучившие экспериментальный ИМ у подопытных кроликов, находившихся под воздействием ЭМП с частотою 8 Гц и напряженностью 0,8 В/м. Под влиянием таких воздействий в миокарде животных с экспериментальным ИМ развиваются более выраженные, чем в контрольной группе, дистрофические процессы, образуются свежие очаги микронекрозов.

Вероятно, помимо иных проявлений усугубление течения и исходов ИМ у людей, отмеченное многими исследователями в дни и периоды повышенной геомагнитной активности, может быть обусловлено сходными процессами.

Установлено, что основное количество вегетососудистых пароксизмов, приступов стенокардии, ИМ (соответственно 40%,36,7%,36,3%) происходит либо в день перехода границы сектора, либо в следующий за ним. Динамика микроциркуляции, реактивность микрососудов меняется за 18-24 ч до развития пароксизма (И.Е. Ганелина с соавт.,1981; Л.И. Виноградова,1981).

Многие авторы обращают внимание на зависимость агрегационных свойств крови при ИБС от погодных факторов и связывают эту зависимость с увеличением числа случаев ИМ при неблагоприятной погоде (М.М. Айтмуханова,1968; Т.А. Платонова,1971; Е.Д. Рождественская,1973; Л.Г. Козырь,1974, и др.).

При неблагоприятной погоде у больных выявляется статистически достоверная активация свертывающей и угнетение фибринолитической системы крови, максимум которых приходится на переходные периоды и зиму (А.В. Субботин,1972).

На основании исследований свертывающей и фибринолитических систем крови у больных ИМ А.М. Кочетов с соавторами (1973) выделили группу больных, нуждавшихся в целях профилактики ГМПР в увеличении дозы непрямых антикоагулянтов за 1-2 дня до изменения погоды.

Исследованиями Е.Д. Рождественской (1973) показали, что в отличие от здоровых людей у больных атеросклерозом в ближайшие 2 суток от момента развития умеренных и больших геомагнитных бурь с внезапным началом наблюдается явления гиперкоагуляции при отсутствии ответной защитной реакции в виде активации фибринолиза.

На высокую чувствительность детей к геомагнитным воздействиям обращают внимание Ю.С. Загускин и В.Н. Иванов (1982).

По данным И.И. Никберга с соавторами по данным об обращении населения Киева за скорой медицинской помощью в (1954 - 1975) г, а также наблюдения за больными. При благоприятной погоде (I типа) частота обострений сердечно-сосудистых заболеваний снижалась. При неблагоприятной погоде (III типа) обращаемость увеличивалась, коэффициенты корреляции свидетельствовали о прямой тесной связи. В обоих случаях статистическая вероятность связи превышала 95%.

Когда частота обострений была выше среднего уровня, неблагоприятная погода отмечалась в 2 раза чаще, чем при низком уровне частоты обострений (соответственно 37,8 и 18%). Имеются различия относительно (к среднегодовому, принятому за 100%) уровня заболеваемости ИМ в дни с различным типом погоды.

В дни хорошей погоды (I типа) он составляет 95%, в дни неустойчивой и плохой погоды (III типа) уровень смертности от ИМ был выше (107,2%), чем в дни с 1 типом погоды (96,7%). Выявлено различие удельного веса погод I, II, III типа при низких, средних и высоких уровнях обращаемости и смертности от ИМ.

Анализ первичных данных выявил зависимость частоты ОНМК от характера проходящего фронта - в 47% случаев прохождения теплого фронта совпадало с днями повышенной заболеваемости. Следует отметить, что прохождение теплого фронта большая часть больных сердечно-сосудистыми заболеваниями переносит хуже, чем прохождение холодного.

Характеризуя связь посуточной динамики обострений сердечно-сосудистых заболеваний, можно констатировать увеличение доли II и особенно III типа погоды от дней с низким к дням с высоким уровнем обращаемости (соответственно с 27,1 до 41,9% и с 24,7 до 50,5%).

Еще более отчетливо проявляется связь между погодообразующими факторами и частотой обострений сердечно-сосудистых заболеваний при сопоставлении отдельных периодов. Так, из годовой совокупности было выделено 19 периодов повышенной обращаемости, в которые не менее чем 3-4 дня подряд отмечалось достоверное (превышающее тройную ошибку среднемесячного значения) повышение частоты стенокардий, ИМ и других сердечно-сосудистых заболеваний. Затем определяли средний относительный (к среднемесячному) уровень отдельных погодоформирующих факторов. Из выявленных данных видно, что средние значения ряда метеорологических показателей в периоды повышенной обращаемости от 2 до 40% отличались от среднемесячных значений. В эти периоды отмечался не только более высокий (или, наоборот, низкий для абсолютных значений весового содержания кислорода и атмосферного давления) уровень метеорологических факторов.

Колебания метеопоказателей отличаются и в дни, предшествующие периодам повышенной обращаемости. Наиболее выраженные колебания атмосферного давления. Сопоставив средние значения давления, наблюдавшиеся в 5-8 и 1-3 сутки до начала периода повышенной обращаемости, мы установили, что эти периоды предшествовали как падению, так и подъему атмосферного давления. Однако падение давления наблюдалось в 4 раза чаще, при этом абсолютное значение среднесуточных амплитуд, а также максимальных и минимальных значений существенно отличаются при тенденции к падению по сравнению с тенденцией к повышению давления.

Пространственно-временные особенности присущи также связи сердечно-сосудистых заболеваний с гелиогеофизическими факторами.

С применением МНЭ проанализирована связь частоты обращаемости при ИМ с прохождением АВО через ЦМС (И.И. Никберг, Ю.А. Хоменко,1973).

Выявлена достоверная тенденция к возрастанию уровня обращаемости на 4-й и 5-й день после прохождения АВО через ЦМС, т.е. непосредственно вслед за геомагнитной возмущенностью, повышающейся обычно через 2-3 дня после прохождения АВО через ЦМС. Отмечен и некоторый подъем заболеваемости и смертности от ИМ за 4-5 дней до 0-даты. Это связано с тем, что интервал прохождения АВО через ЦМС составлял за рассмотренный двухлетний период 5-7 дней.

Исследованиями, выполненными на кафедре астрономии КГУ (А.Т. Несмянович, Э.И. Несмянович (1973 г.)), было показано, что геомагнитные бури с внезапным началом связаны с прохождением Земли через западную границу сектора ММП, в основании которого на Солнце расположена активная область, характеризующаяся хромосферными вспышками. Из активной области в пределах границ сектора истекает направленный квазистационарный корпускулярный поток, обуславливающий геомагнитную бурю с внезапным началом.

В связи со значимостью концепции корпускулярной геоэффективности активных областей на Солнце для биологических процессов на Земле мы исследовали (И.И. Никберг, Ю.А. Хоменко,1980) распределение обращаемости за скорой медицинской помощью при ИМ в интервале 15 суток по отношению к дате внезапного начала геомагнитной бури (264 бури за 1963-1972 гг.). Обнаружено 2 статистически значимых экстремума частоты ИМ – максимум величиной 12% от среднего уровня за 9 дней до геомагнитной бури и минимум (-7,5%) через 7 дней после ее начала. Эти экстремумы в пространственно-временном отношении соответствуют появлению из-за восточного лимба Солнца и заходу за западный лимб активных областей, ответственных за последующую бурю с внезапным началом.

Подъем частоты ИМ относительно среднего уровня отмечается также за 1,4 11 дней до бури и через 14 дней после нее, минимум (-6%) за два дня до бури.

Исследовано также распределение частоты обращаемости при ИМ относительно даты пересечения Землей западной границы ММП (всего 108 событий) и установлено, что после смены полярности с (-) на (+) обращаемость достоверно возрастает.

Сопоставлены среднесуточные частоты приступов стенокардии при прохождении Земли в секторах ММП разной полярности. Рассмотрены соответственно по 12 периодов положительной и отрицательной полярности продолжительностью 6-10 дней каждый. В усредненной годовой совокупности, а также в период с мая по сентябрь различия не выявлены. Такие различия имеются в период с октября по апрель. В этот период уровень обострений в прохождения Земли секторе ММП положительной полярности на 13% выше аналогичного показателя для отрицательной полярности.

Биотропность электромагнитных воздействий, обусловленных СА, подтверждается анализом распределения обращаемости за скорой медицинской помощью при ИМ относительно даты начала радиошумовой бури солнечного радиоизлучения на волне 200 МГц (И.И. Никберг, Ю.А. Хоменко, В.В. Чмиль,1981) С началом шумовой бури обращаемость повышается и сохраняется высокой в течение нескольких дней. Отмечается также значительный максимум за 2 суток до начала бури.

Для решения вопроса о наличии и степени влияния СА на возникновение и течение сердечно-сосудистых заболеваний существенный теоретический и практический интерес имеет синхронное сопоставление показателей в различных достаточно удаленных друг от друга населенных пунктах, что позволяет исключить влияние местных условий, в то время как солнечные воздействия носят планетарный характер.

Для этого изучили динамику постоянной посуточной обращаемости за скорой медицинской помощью в связи с ИМ в Ленинграде, Киеве, Караганде за 1968 г., год максимума XX цикла солнечной активности (И.И. Никберг и соавторы, 1973,1977).

Были выделены "экстремальные" дни, когда число обращений более чем в 2 раза превышало среднегодовой показатель за год для каждого из городов. Затем выделили совпадающие "экстремальные" дни, т.е. дни, не отличающиеся во всех 3 городах по датам более чем (+-) 2 дня.

Математический анализ роли метеорологических факторов в патогенезе ИБС (Г.Г. Автандилов,1973) показал, что в дни с резкими перепадами метеорологических показателей происходит в 2-2,5 раза больше случаев смерти, чем в дни с нормальными метеоусловиями.

Анализ показал, что из 68 совпадающих для всех 3 городов "экстремальных" дней 61 были днями повышенной СА, что свидетельствует о планетарном характере ее биотропного влияния.

Был также изучен годовой ход ЕСР и возможное ее влияние на частоту обострений ИБС в климатических условиях Киева. При этом установлено, что в магнитоактивные периоды уровень ЕСР ниже, чем в магнитоспокойные. Это свидетельствует о том, что колебания уровня ЕСР являются дополнительным неблагоприятным фактором, способствующим увеличением частоты обострений ИБС в период магнитной активности.

На фоне закономерного климатического хода интенсивности ЕСР наблюдаются 2-5 дневные периоды резкого ослабления, когда уровень ЕСР снижается на 20-80% относительно предыдущей и последующей даты. Это обычно происходит при прохождении погодного фронта и стационировании циклона.

В условиях современного крупного города население подвергается влиянию экзогенных факторов разной природы, в связи, с чем проводятся исследования сочетанного влияния атмосферных загрязнений и гелиометрологических факторов

разной природы, в связи, с чем проводятся исследования сочетанного влияния атмосферных загрязнений и гелиометеорологических факторов на частоту обострений сердечно-сосудистых заболеваний. Одно из таких исследований было выполнено при нашем участии В.П. Торгуном (1879,1982). Оно показало, что уровень обращаемости населения промышленного центра за медицинской помощью по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в дни и периоды, когда отмечается сочетанное влияние повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха и неблагоприятных погодных условий, достоверно выше, чем в дни, когда происходит их раздельное влияние.

У больных ИБС во время лечения на курорте Юрмала частота приступов стенокардии в дни с погодой III-IY типа и в дни магнитных бурь была в 3-4 раза большей, чем в спокойную солнечную погоду (И.П. Женич, 1978).

Неблагоприятной для стенокардии по наблюдениям И.А. Али-Заде (1972) все это происходит потому, что наряду с увеличением сосудистой лабильности происходит и увеличение тромбогенной активности крови. В 57,6% случаев при I и II степени коронарного атеросклероза происходят изменения ЭКГ (И.А. Али-заде (1972)). В 57,6% случаев при I и II стадиях коронарного атеросклероза происходит изменение ЭКГ (смещение сегмента ST книзу от изолинии, снижение и углубление отрицательного зубца Т, расширение комплекса QRST). У больных ИБС во время лечения на курорте Юрмала (Латвия) частота приступов стенокардии в дни с погодой III-IY типа и в дни магнитных бурь была в 3-4 раза большей, чем в спокойную солнечную погоду (И.П. Женич,1978).

Подобную связь наблюдали И.Ю. Ахмеджанов, Р.А. Полякова, С.Н. Колосова (1961) в районе Южного берега Крыма, где у 50% больных острые сердечно-сосудистые нарушения наступали в период неустойчивой погоды, у 28% - в период относительно неустойчивой погоды и только у 16% совпадали с устойчивым периодом. Более 70% случаев стенокардии, ИМ, инсультов у жителей Львова совпало с прохождением погодного фронта.

Обострение гипертонической болезни (по данным В.В. Ежевской (1968), г. Киев в 60,5% возникало в периоды неустойчивой погоды зимой и весной.

По данным В.Г. Бардова (1976) увеличение частоты обострений гипертонической болезни были связаны, главным образом, с погодами "спастического" и "гипоксического" типа. Больные гипертонической болезнью с выраженной метеочувствительностью по сравнению с не метеочувствительными имеют более высокие уровни систолического АД, показателей общего белка и гамма-глобулина сыворотки крови, общего холестерина. Сезонные изменения некоторых показателей свертывающей системы крови у больных гипертонической болезнью и атеросклерозом в условиях климата Омска изучала Е.Е. Ушомирская (1970). Определялись протромбиновый индекс, время свертывания и рекальцификация, толерантность плазмы к гепарину, уровень фибриногена. Выявлена более выраженная тромбогенность крови в периоды года с неблагоприятными погодными условиями.

Наиболее высокая степень риска при сочетании высоких показателей гамма-глобулина, холестерина и систолического АД (С.Г. Городовых, А.П. Соломатин, 1978).

По данным Ю.Е. Данилова с соавторами (1972),проанализировавших за 10 лет заболеваемость с временной нетрудоспособностью рабочих крупного текстильного комбината - больных гипертонической болезнью, в годы с большей повторяемостью дней с резкими и значительными колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления (выше 5 град С и 5-10 гПа) и с большей повторяемостью "душных" погод, с низким содержанием кислорода в воздухе уровень заболеваемости значительно возрастает.

Повышение частоты гипертонических кризов, связанное с изменением погоды, отмечают А.Н. Журенко (1964), В.Я. Юраж (1965), И.А. Левина (1969), А.В. Здобникова (1983) и др. Больные гипертонической болезнью с выраженной метеочувствительностью по сравнению с неметечувствительными имеют более высокие уровни систолического АД, показатели общего белка и гамма-глобулина сыворотки крови, общего холестерина.

Р.А. Сатпаева и соавторы (1983) наблюдали больных в течение всего периода пребывания в стационаре (30-60 дней), ретроспективно изучали истории болезни 1801 больного и 24422 вызовов скорой медицинской помощи. Метеочувствительными были 54,7% больных гипертонической болезнью и 24,3% больных ИМ. Наиболее неблагоприятные месяцы: март, апрель, май, декабрь, февраль. В 48,2% МПР наблюдались при понижении атмосферного давления на 5-8 гПа и повышении относительной влажности воздуха на 25 - 30% при фронтально-циклонической погоде.

Большая роль метеорологических факторов принадлежит в развитии церебральных сосудистых кризов. Хотя в большинстве случаев ведущей причиной ОНМК являются органические поражения сосудов головного мозга. Влияние таких факторов наиболее изучила Р.М. Белякова и С.А. Каражаева (Ленинград,1978). Максимальная частота инсультов отмечена ими в зимний период. Отмечена тесная корреляция между заболеваемостью и амплитудой колебания атмосферного давления. Неблагоприятное влияние оказывают его перепады при большем или равном 8 гПа и более как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

По данным Запорожской станции скорой медицинской помощи за 1965-1966 гг. (Н.М. Васюк,1968) по поводу церебральных сосудистых кризов зарегистрировано 16 410 вызовов к больным гипертонической болезнью и атеросклерозом сосудов головного мозга. У 260 больных, наблюдавшихся в течение 2 лет, отмечено 1058 церебральных сосудистых кризов. Кризы наблюдались главным образом в дни со значительными межсуточными и внутрисуточными колебаниями атмосферного давления в 8-10 гПа и больше, с высокой относительной (86% и выше) влажностью, с резкими колебаниями температуры воздуха.

Часть больных (по данным Н.М. Васюк, Запорожье,1968) отмечает ухудшение самочувствия за 1-2 суток до перемены погоды.

Этот автор (Н.Я. Яковлева, 1971) считает, что при прохождении атмосферных фронтов наблюдается изменение тонуса вегетативной нервной системы (чаще повышение). У большинства чувствительных к перемене погоды больных важная роль принадлежит сосудистому фактору, что подтверждено реоэнцефалографическими исследованиями, выявившим изменения тонуса церебральных сосудов при перемене погоды у 83,9% больных. Влияние изменений погоды на мозговую гемодинамику подтверждается реографическими исследованиями. При неблагоприятных сочетаниях метеорологических факторов реографический индекс уменьшается на 0,2,длительность восходящей и нисходящей фазы волны увеличивается соответственно на 0,3 и 0,8 с (А.В. Субботин, 1972).

Многие авторы отмечают связь частоты случаев скоропостижной смерти, особенно при острых нарушениях коронарного и мозгового кровообращения, с сезоном года и погодными условиями. D. Driscol (1967,1971) приходит к выводу, что погодные условия влияют на посуточную динамику этого вида смерти. Особенно выражено такое влияние в старших возрастных группах (C. Roberts, S. Lloyd, 1972, и др.).

Случаи внезапной смерти лиц с болезнями сердца и сосудов чаще регистрируются при неблагоприятной погоде, характеризующейся резкими перепадами атмосферного давления и температуры воздуха, особенно при сочетании резкого падения давления и повышения температуры, при прохождении глубоких циклонов (А.М. Кочетов и соавт., 1983,и др.)

По данным А.П.Соломатина (1973), максимальное число смертельных случаев от ИМ и мозгового инсульта наступает в день прохождения воздушного фронта и на следующий после него (в эти дни смертность на 30-50% выше, чем в другие). При этом среднесуточное количество случаев смерти примерно одинаково как в дни с повышенным, так и с пониженным атмосферным давлением. Увеличивается количество сердечно-сосудистых катастроф на 2-3-и сутки после хромосферных вспышек, на 1-2-й день после геомагнитных бурь.

Связь частоты возникновения, течения и исходов сердечно-сосудистых заболеваний с сезоном года изучали многие авторы. С.В. Шестаков (1953), S. Schnur (1956) и другие отмечают учащение стенокардий и ИМ в зимние месяцы. Следует отметить, что максимум и минимум заболеваний в разных климатических зонах приходятся на различные сезоны года. Так, H.E. Heyer, C.H. Teng, W. Barris (1953), C. Avierinos (1955) - весной и осенью в Европейском регионе. По данным Н.И. Дорофеевой (1963), в условиях Приморья частота ИМ наиболее высока летом.

В Ленинграде в феврале - сентябре из числа госпитализированных по поводу ИМ погибли 3,7%, в октябре - январе - 7,5% (И.А. Ганелина и соавт.,1970).

А.П. Голиков и П.П. Голиков (1973) проанализировали данные о госпитализации лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями в разные сезоны в терапевтические и в неврологические отделения и показали, что имеется сезонная неравномерность поступления по поводу ИМ и стенокардий (максимум - весной, минимум зимой), гипертонической болезни (максимум - зимой, минимум - весной), нарушения мозгового кровообращения (максимум - летом, минимум - осенью и весной)

Проблема сезонности в заболеваниях сердца и сосудов в климатических условиях Киева получила отражение в ряде работ. Изучая сезонные колебания частоты Вызовов скорой помощи в Киеве, Т.В. Грабовская и А.М. Косая (1963) отметили, что вызовы к больным по поводу стенокардии учащаются в осенне-зимний период (октябрь, ноябрь, декабрь), в связи с ИМ - в весенний (март, апрель, май).

Наибольшее число кровоизлияний в мозг приходится на осенне-зимний период, причем максимальный показатель (161% по отношению к годовому) отмечен в декабре.

По данным И.И. Никберг и соавт. (1980) максимумы обращаемости при стенокардии приходятся на январь и март, при ИМ – на апрель и декабрь, при ОНМК – на март, май и ноябрь-декабрь, при гипертонической болезни на март-апрель и ноябрь-декабрь.

Опасными периодами для больных ИБС в климатических условиях Киева являются март-апрель и ноябрь - декабрь, для больных гипертонической болезнью - январь-март, май и декабрь. По данным В.Г. Бардова (1976), наиболее значимые повышения частоты обострений гипертонической болезни отмечались в декабре, январе, марте и мае – соответственно на 8,19;7,03;18,37; и 8,51% выше среднегодового значения и были связаны главным образом с погодами "спастического" и "гипоксического" типа.

- Хронические неспецифические заболевания легких.

Наблюдения, выполненные в клинике Ялтинского НИИ физических методов лечения и климатологии им. И.М. Сеченова, показали, что более 60% больных ХНЗЛ метеочувствительны, а среди больных хроническим обструктивным бронхитом удельный вес метеочувствительных достигает 72%. Наиболее неблагоприятны для метеочувствительных лиц с ХНЗЛ погодные условия, характеризующиеся быстрым приближением погодного фронта, падением атмосферного давления, высокой влажностью, сильным ветром, резким похолоданием.

Больные ХНЗЛ более чувствительны к неблагоприятным погодным условиям в холодное время года. Рассматривая связь течения ХНЗЛ и бронхиальной астмы с погодными условиями, А.С. Михайлов (1977) показал, что в теплый период года МПР наблюдается в среднем у 20,2% (при бронхиальной астме - у 28%) этих больных, в холодный период в среднем у 48% (при бронхиальной астме - у 78%). На течение ХНЗЛ большое влияние оказывает весь комплекс метеорологических факторов (В.П. Алексеев, В.А. Аргунов,1984).

Характеризуя влияние сезона года и метеорологических факторов на возникновение и течение заболеваний органов дыхания у детей, И.Б. Пак (1980) указывает на целесообразность регулирования микроклимата в детском стационаре как на один из путей профилактики обострений заболеваний и снижения детской смертности.

Удельный вес метеочувствительных в этой группе достигает 72%. Наиболее неблагоприятными погодными условиями являются: быстрое приближение погодного фронта, падение атмосферного давления, высокая влажность, сильный ветер, резкое похолодание. Больные ХНЗЛ особенно чувствительны к неблагоприятным погодным условиям в холодное время года.

- Бронхиальная астма.

Распространение этого заболевания имеет четкую климатическую зависимость. Заболеваемость бронхиальной астмой отмечается преимущественно в районах, где климат характеризуется сочетанием высокой влажности с высокой или низкой температурой воздуха и при контрастной смене погод.

Кроме прямого неблагоприятного влияния, погода может оказывать и опосредованное. Скажем, влияние химических и биологических аллергенов тем больше, чем больше влажность воздуха (Н.Д. Беклемишев,1977). Определенное значение имеет и снижение весового содержания кислорода в воздухе по мере увеличения его влажности.

Отмечено, что географическое распространение этого заболевания тесно связано с природными особенностями. На территории бывшего СССР наиболее высоки показатели заболеваемости бронхиальной астмой в западных районах Европейской части, особенно подверженных влиянию влажных воздушных масс Атлантического океана. По мере уменьшения влияния этих масс и усиления континентальности климата к востоку снижается и уровень заболеваемости. Самая низкая (в 2-6 раза ниже, чем в Прибалтике) заболеваемость отмечается в северных районах, горных местностях и на юге Средней Азии (А.Д. Адо, А.В. Богова,1971, и др.).

Географическая неравномерность распространения бронхиальной астмы позволяет выделить так называемые астматозные зоны, отличающиеся более высоким уровнем заболеваемости. Такая заболеваемость отмечается преимущественно в районах, где климат характеризуется сочетанием высокой влажности с высокой или низкой температурой воздуха (погоды I, IY, YI, YII классов) и при контрастной смене погод.

Благотворное влияние пониженного атмосферного давления связано, очевидно, с комплексом факторов. Имеют значение и облегчение выдоха (П.К. Булатов,1974),стимуляция обменных процессов, расслабление гладкой мускулатуры бронхов, обусловленное повышением тонуса симпатической части вегетативной нервной системы, отсутствие специфических аллергенов химической и биологической природы (А.К. Кшебеков,1980;G. Horak, 1982; F. Kay и соавторы, 1983).

Наряду с ролью инфекционные заболеваний верхних дыхательных путей многие исследователи обращают внимание и на значение неблагоприятных погодных условий в увеличении заболеваемости (Н.Д. Беклемишев, 1977; А.Е. Разумовский и соавт.,1978; А.В. Богова, 1981; В.А. Игнатьев и соавторы, 1981; А.Н. Кокосов и соавторы, 1981; В.В. Гордеев, 1981; М.Е. Сафонова, 1982,и др.).

Метеорологические факторы обуславливают сезонное обострение заболевания, ухудшают его клиническое течение, способствуют формированию тяжелых астматических состояний, ускоряя инвалидизацию. В период вторжения воздушных масс, обладающих выраженным метеорологическим дискомфортом, течение бронхиальной астмы принимает характер своеобразной эпидемии. Отмечается связь между частотой госпитализации больных, вызовов медперсонала на дом, эффективностью лечения в зависимости от погодных условий (В.Т. Волков, 1974; В.В. Гордеев, 1981; А.Г. Чучалин,1985).

Индексы сезонных колебаний первичной обращаемости в детские поликлиники, превышающие 100% в период с ноября по февраль, с максимумом в декабре (217%) выявили в Баку Т.М. Кафарадзе и В.И. Слуцкий (1978). Авторы указывают на то, что одним из факторов неблагоприятного влияния на течение бронхиальной астмы является перепад атмосферного давления, превышающий 4 гПа и придают ему важнейшее значение.

Приступы бронхиальной астмы обычно возникают в ночное время, в помещении, когда меняется в основном лишь давление.

При исследовании корреляционной связи между частотой приступов бронхиальной астмы и физическими факторами внешней среды к моменту возникновения приступа, за 24,48 и 72 ч до него В.А. Игнатьев с соавторами (1981) выявили, что из 4 факторов (относительная влажность, температура воздуха, атмосферного давления, геомагнитная активность) статистически достоверная связь обнаруживается только в отношении геомагнитной активности (за 48 и 72 часа до приступа). Неблагоприятные метеорологические факторы (сочетание высокой относительной влажности с низкими или высокими температурами, резкая смена погодных условий, прохождение погодного фронта), вероятно, можно рассматривать как разновидность неспецифического раздражителя, к воздействию которого организм больного бронхиальной астмой особенно чувствителен. На повышенную чувствительность таких больных к неблагоприятным погодным условиям в связи с первично измененной реактивностью бронхов указывают А.Д. Адо и Б.Б. Федосеев (1984).

Сезонная динамика заболеваемости бронхиальной астмой выражена довольно четко и в умеренном климатическом поясе проявляется в учащении приступов в весеннее (март-апрель) и осенне-зимнее (октябрь-ноябрь) время.

- Ревматизм.

Среди этой группы больных метеочувствительность достигает до 90% (Р.Р. Биркенфелдт, 1980; D. Sobotka, 1979, и др.). Метеочувствительность этого заболевания является классической.

Неблагоприятное влияние на течение ревматизма оказывают прохождение синоптического фронта, значительные колебания температуры и атмосферного давления, увеличение относительной влажности, снижение продолжительности солнечного сияния. При ревматизме хорошо выражен сезонный ритм течения заболевания.

В экстремальных климатических условиях Заполярья и пустыни острое начало, температура выше 38-38,5 град С наблюдалась более чем у 90% больных, в умеренном поясе - менее чем у 70% (Р.А. Сорокин,1978). В Прибалтике Р.Р. Биркенфелд (1979) в течение 16 лет наблюдал 612 больных с активной фазой ревматизма. Автор указывает, что помимо сезонной динамики (самая высокая заболеваемость в январе-мае и сентябре-октябре) имеется зависимость течения заболевания от гелиографических факторов. На 4 месяца повышенной геомагнитной активности приходится (44,9 плюс-минус 1,7)% общего числа ревматических атак.

Отмечено, что заболевшие ревматизмом чаще, чем здоровые, рождались в дни с повышенной геомагнитной активностью (на 3-4 день после геомагнитной бури). Предполагается оценивать степень магнитотропности оценивать степень магнитотропности человека на основе индекса метеотропности, представляющего собой среднее арифметическое величины геомагнитных характеристик за 5 дней до рождения человека. Однако выдвигаемое авторами предположение о том, что геомагнитные бури определяют наследственный характер магнитотропности при ревматизме, требует дополнительного изучения и подтверждения (Р.Р. Биркенфелдт, Н.И. Виллманн, 1981).

Высока чувствительность к погодным условиям и у больных ревматизмом детей. При клинико-морфологическом анализе характера и причин обострения ревматизма выявлено 61,1% метеочуствительных детей. Метеочуствительность возрастает с увеличением длительности заболевания (58,7% при давности до 2 лет,64,9% - при давности более 2 лет), активности ревматического процесса, при наличии нарушений кровообращения (при таких нарушениях метеочуствительность достигала 80%). В целом на долю погодообусловленных приходится 21,6% всех ухудшений и обострений заболевания (К.И. Григорьев,1974).

Под влиянием неблагоприятных погодных условий ухудшаются показатели реактивности организма при активной фазе ревматизма, о чем свидетельствует увеличение уровня гиалуронидазы и пропердина в осенне-зимний период (Д.П.Чучупалов, Л.Н. Чучупалова,1973).

В связи с отмечавшейся выше ролью функции гипоталамуса в механизме МПР представляют интерес данные Г.Ю. Дементьевой (1973), показавшей, что поражение гипоталамической области с преобладанием вегетовисцеральных, сосудистых, нейроэндокринных и обменных нарушений весьма часто сопутствует основному ревматическому процессу. Большинство больных реагируют на геомагнитное возмущение усилением тонуса парасимпатической части нервной системы.

В Европейской части бывшего СССР повышение частоты обострений наблюдается Преимущественно осенью, зимой и ранней весной. В условиях Заполярья, пустыни центрального Казахстана и средней полосы бывшего СССР заболевания возникают также преимущественно в холодное и сырое время года. Однако имеются различия в характере и клинической картине начального периода заболевания.

- Геморрагические заболевания (геморрагический васкулит, гемофилия, тромбоцитопеническая пурпура).

Повышенная чувствительность к погодно-метеорологическим факторам выявлена у 53% больных. Наибольшее количество клинических ухудшений и обострений при геморрагических заболеваниях регистрируются в дни с неблагоприятной погодой.

По мнению авторов на долю погодообусловленных приходится от 18,2 до 32,8% клинических ухудшений и обострений геморрагических заболеваний в детском возрасте. При фронтальной погоде число обострений возрастает более чем в 2 раза. Весной количество обострений наибольшее - 36%.

- Гастриты и язвенная болезнь.

Количество обострений язвенной болезни желудка увеличивается при неблагоприятной погоде. Такие подъемы имеют место при выраженной метеорологической неустойчивости, сопровождающейся значительными колебаниями атмосферного давления, температуры воздуха, обильными осадками и электрическими разрядами.

На значение метеорологических факторов при хронических желудочно-кишечных заболеваниях у детей указывают А.В. Мазурин и К.Г. Григорьев (1977). По их данным, от 41 до 63% детей, страдающих этими заболеваниями, чувствительны к погоде (в среднем 48,3%). Сопоставление частоты обострений язвенной болезни желудка и других заболеваний с погодными условиями выявляют существенную роль последних и позволяют более 30% случаев обострений отнести к числу погодообусловленных.

Течение язвенной болезни обостряется обычно осенью и весной. По данным И.И. Маркова (1963), в эти периоды соответственно повышается и понижается секреция и кислотность желудочного сока. Наиболее ярко выражена сезонная периодичность в первые годы заболевания, затем она несколько сглаживается.

Говоря о сезонной периодичности обострений язвенной болезни желудка, многие авторы (Т. Николаеску, 1959; И.И. Марков,1963; Т.С. Севастьянова и соавт.,1967; А.В. Мазурин, К.И. Григорьев, 1977, и др.) в числе неблагоприятных факторов указывают и метеорологические. Так, Т.С. Севастьянова и соавторы (1967) за 12 лет наблюдений установили, что большинство обострений приходилось на весну и осень (март и ноябрь), и в эти же месяцы отмечаются наиболее сильные колебания температуры, атмосферного давления и других показателей.

Март, отличающийся метеорологической неустойчивостью, обычно характеризуется повышением числа обострений. Однако в одном из годов наблюдений отмечена спокойная погодная ситуация в марте и количество обострений заболевания было меньше, чем обычно (Т. Николаеску,1959).

- Заболевания почек и мочевыводящих путей.

По данным К.И. Григорьева (1978), метеочуствительны 53,5% детей с гломерулонефритом и 40,6% с пиелонефритом.

К погодообусловленным автор относит 20,3-22% всех обострений при пиелонефрите и 25,1% - при гломерулонефрите. Увеличение частоты обострений отмечалось при погодах III и IY типов, при прохождении холодного фронта погоды.